Mi silla tiene ropa encima (y la tuya también)

Una historia sobre sentarse, sobre moldes que cruzan continentes y recuerdos compartidos en plástico blanco.

El otro día, entre el infinito contenido sobre Severance que hay en Instagram (sé que no fui la primera con mi newsletter sobre la Daily Task Chair ni sobre los Bell Labs, pero algo me avancé con aquello, que conste), me salió este meme, el cual no pude pasar por alto, obviamente:

“My sister has an original Eames chair and this is how she uses it.”

Y la imagen: una Lounge Chair Charles & Ray Eames (1956), convertida en armario improvisado, montaña de ropa incluida.

Me reí. Con esa risa incómoda de quien sabe que la están pillando. Porque, sí, soy yo. No con una Lounge Chair, pero hasta hace poco en casa tenía(mos) una Gardenias de Jaime Hayón cumpliendo el mismo destino. Hoy el testigo lo lleva una silla VAD descatalogada de Luca Nichetto. Un objeto de diseño condenado a sostener jerséis, pantalones y lo que le echemos. (Sorry, Luca 😅)

Entonces me puse reflexiva, porque una es así: caigo en la trampa del meme, me río, y al minuto estoy cuestionando los usos alternativos del mobiliario. ¿Es un crimen utilizar un diseño para una función diferente de la que fue concebido? (Sé que el crimen es ser una desordenada, I know, me lo digo yo sola 🥹😅). ¿Hay algún diseñador en alguna parte del mundo estirándose de los pelos al leer esto? Posiblemente.

Pero también me reconcilio con la idea de que el mejor diseño es el que se usa, el que se adapta, el que resuelve, aunque sea una necesidad tan “poco noble” como no tener ganas (ni tiempo) de doblar ropa. ¿Quién no ha usado una silla como escalera? ¿Un taburete como mesita de noche? ¿Un sofá como oficina improvisada en días perezosos de teletrabajo? Vamos, que si una silla no termina con algo encima… ¡raro será!

Pero bueno, que esto solo era una excusa, porque hoy vengo a hablaros de algo que nos hermana a todas por igual, igual que el dejar ropa encima de una silla (qué bien hilado 😂😎): y es que seguramente todas, en alguna ocasión, hayamos puesto nuestro culo en una silla Monobloc.

Eterna, blanca y de plástico

Hoy vengo a hablarte de la silla más utilizada del planeta Tierra. No es la Cesca. No es la Plastic Chair de los Eames, ni la de cocina de 12 € de Ikea. Estoy hablando de la única, inigualable, infravalorada y omnipresente Monobloc.

Si alguna vez te has comido un helado en un chiringuito. Si has ido al pueblo y te has sentado a “tomar la fresca” con tu abuela. Si has asistido a un evento masivo, o te has ido de mochilera a probar comida callejera por Bangkok... tú, amiga, has conocido la Monobloc. Probablemente, sin saber su nombre. Porque ella es la silla anónima por excelencia. Blanca. De plástico. Hecha de una sola pieza. Dura como una piedra, pero flexible con todos tus planes.

Un poco de historia (que es lo que me gusta a mí)

La Monobloc nace de un sueño: una silla moldeada en un solo bloque de plástico. Futurista, funcional y barata. El primer prototipo lo hizo en 1946 el diseñador canadiense DC Simpson. Pero claro, la tecnología aún no estaba tan avanzada, y quedó ahí, como un primer sueño frustrado.

En los 60, entra en escena Verner Panton —probablemente el tío con más swag del diseño danés— y crea su icónica Panton Chair. También de una sola pieza. También de plástico. Pero carísima y problemática. Tanto, que Vitra se pasó 15 años intentando hacerla realidad sin que se rompiera o fuera mortalmente incómoda.

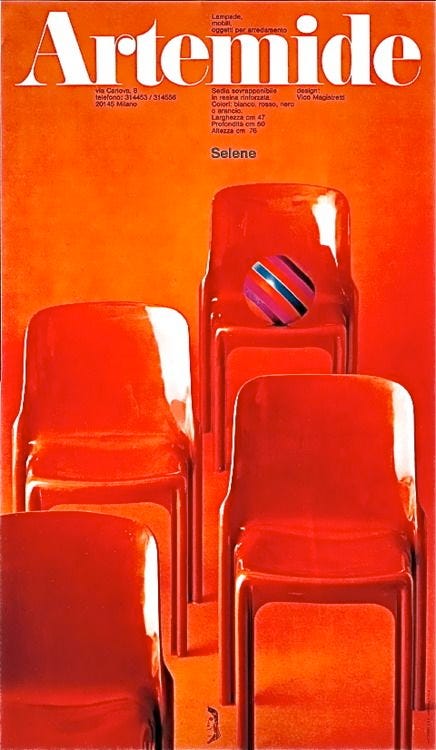

Por esa misma década, el space age y el plástico estaban teniendo su momento. La Bofinger Chair de Helmut Bätzner (1966), la Selene de Vico Magistretti (1968), o la Universale 4867 de Joe Colombo (1965) son ejemplos de ese interés por conseguir dar con la silla de plástico perfecta. Y aunque lo consiguieron —todas ellas son una maravilla—, no eran sillas al alcance de todo el mundo.

Hasta que llegó él: Henry Massonnet. El joven Massonnet se hizo cargo de la empresa familiar de peines (sí, PEINES) y la convirtió en la Société de Transformation des Matières Plastiques, conocida como STAMP, una empresa especializada en plásticos inyectados. Un negocio modesto, hasta que en 1968, en un momento de inspiración, Henry diseñó el Tam Tam, un taburete con forma de tambor que arrasó en Francia y que se sigue produciendo a día de hoy (lo tenéis en la tienda del MoMA y como curiosidad, durante una época también lo comercializó la difunta Habitat).

Pero su golpe maestro fue en 1972, cuando creó el Fauteuil 300: una silla pensada para los jardines franceses, producida en menos de dos minutos gracias al moldeo por inyección. Barata, apilable, resistente, humilde y omnipresente. Un sueño funcionalista hecho de plástico.

Pero ojo, porque el lanzamiento del Fauteuil 300 (si fuese 3.000 sería aún más space age 😂) coincidió justo con un momento social en el que el mundo empezaba a sospechar que los plásticos no eran tan maravillosos (¡hola, crisis del petróleo!), pero bueno, por aquel entonces, la silla ya se había hecho fuerte gracias a sus cositas buenas.

La Monobloc que tú conoces (y que Bad Bunny ha resucitado)

Llegados a este punto, la historia se bifurca en dos empresas que se disputan la tostada (tranquilas, a ambas les ha ido bien). En los años 80, la familia Proserpio, desde Italia, adaptó el diseño de Massonnet por encargo de un mayorista holandés. Su versión fue la que, poco a poco, se viralizó avant la lettre.

Visto el éxito que estaban teniendo las réplicas de su silla, en 1981 Henry Massonnet obtuvo la patente francesa de uno de sus diseños de 1972, y en 1984 también una patente estadounidense sobre el mismo modelo, asegurándose así una porción del pastel. Lo cierto es que Massonnet no logró sacarle tanta rentabilidad como los Proserpio, pero no le fue del todo mal. Y aunque su empresa original acabó cerrando, en 2002 nació Stamp Edition, que sigue fabricando el mítico Tam Tam… y alguna que otra cosa más. (Os sorprenderá saber que en UK lo peta).

Otra versión de la historia sitúa a la empresa francesa Grosfillex como la gran precursora, gracias a su silla de jardín, considerada el primer modelo Monobloc que logró convertirse en un producto de consumo masivo.

Con el paso de los años, el diseño fue copiado y adaptado por innumerables fabricantes, convirtiéndose en un estilo. De hecho, a día de hoy existen infinidad de versiones “modernas” que, aunque con variaciones estéticas más o menos llamativas, siguen el mismo principio de fabricación. Algunos ejemplos: la Air Chair de Jasper Morrison (1999), la Tip Ton RE de Edward Barber y Jay Osgerby (2011), o la más reciente Bell Chair de Konstantin Grcic (2020), completamente reciclable y hecha con polipropileno reciclado.

¿Pero por qué esta silla está en todas partes? Una de las curiosidades sobre la Monobloc es que, al no tener una firma reconocible ni un diseño protegido, lo que se vendía —y se sigue vendiendo— es el molde. Y como fabricar un molde nuevo es carísimo, los moldes europeos, cuando empiezan a dar signos de desgaste, se revenden a empresas de África, Asia o América Latina, donde continúan produciendo Monoblocs de menor calidad, pero con el mismo propósito: sentarse.

De objeto kitsch a icono de culto

La que durante décadas fue vista como “la silla barata de terraza”, en 2017 cruzó oficialmente la frontera del kitsch para entrar, con todos los honores, al olimpo del diseño. El Vitra Design Museum, uno de los templos más respetados del mundo del mobiliario, le dedicó una exposición monográfica: Monobloc. A Chair for the World. Y no era para menos. Porque pocas piezas pueden presumir de haber estado en más rincones del planeta y en más contextos sociales.

A pesar de los muchos detractores que tiene la Monobloc, la expo no fue solo un reconocimiento tardío, sino una declaración: esta silla, hecha de una única pieza de plástico moldeado, es también un testigo silencioso de la historia global. Del turismo de masas, del diseño accesible, de la fabricación en serie y de las contradicciones del consumo. Y, por supuesto, del paso de lo funcional a lo simbólico.

Cinco años después, en 2022, el documental Monobloc, dirigido por Hauke Wendler, amplió la conversación y nos llevó de viaje por cinco continentes. Ahí la silla aparecía reconvertida en silla de ruedas en Uganda, como asiento de celebraciones multitudinarias en India o como fiel compañera en los espacios más humildes. (Podéis ver el tráiler aquí: MONOBLOC).

Y entonces... llegó Bad Bunny.

En la portada de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, las sillas Monobloc aparecen vacías, casi espectrales, elevadas a iconos de lo cotidiano. No son solo muebles, sino símbolos de pertenencia, de fiesta, de memoria colectiva. Y también de pérdida. La imagen, situada en el contexto de Puerto Rico —su país natal—, habla del desarraigo, del colonialismo sutil, de una identidad cultural que se deshilacha.

Lo fascinante de todo esto es que, aunque la Monobloc haya sido adaptada hasta el infinito y reproducida por fábricas en todo el mundo, su forma sigue siendo inconfundible. Todas la reconocemos. Todas la hemos usado. Y todas, en el fondo, tenemos algo que decir sobre ella.

Sillas para (re)pensar el mundo

Al final, lo que me fascina de la Monobloc no es solo su forma, su historia o su plasticidad. Es su carga simbólica. Como todo objeto cotidiano, nos habla de nosotras. De nuestras prioridades, nuestros modos de vida, nuestras desigualdades y contradicciones. Y no me digas que no es genial que una silla que te encontraste en un chiringuito de playa tenga más que decir sobre el mundo que muchas charlas TED.

Así que la próxima vez que te sientes en una Monobloc (o la uses para dejar la toalla mojada), recuerda esto: estás participando en una historia de diseño, economía, globalización y, por supuesto, humanidad.

Nos leemos la próxima vez desde una silla. La que sea.

FANTASIA!!!!

Y, eh, muy a favor de dejar la ropa sobre la silla, sea cual sea y la haya diseñado quien la haya diseñado. Los objetos están vivos y esta es su forma de estar en el mundo ❤️

Este Substack me da la vida en serio aprendo cosas con cada frase